運送業を経営者の皆様。本当にお疲れ様です。

最近、新しいトラックの見積もりを見て、思わずため目を疑いませんでしたか? 「昔はこんなに高くなかったのに…」と、その価格に驚かれたかもしれません。

私たちの事業の根幹であるトラックの価格は、客観的なデータを見ても、確実に、そして急激に上昇を続けています。

これは、知らず知らずのうちに会社の利益を蝕んでいく、静かな、しかし非常に重大な危機です。今回は、この「車両価格の高騰」という事実と、それが経営に与える本当の影響について、客観的なデータと共に解説します。

データが示す、否定できない事実

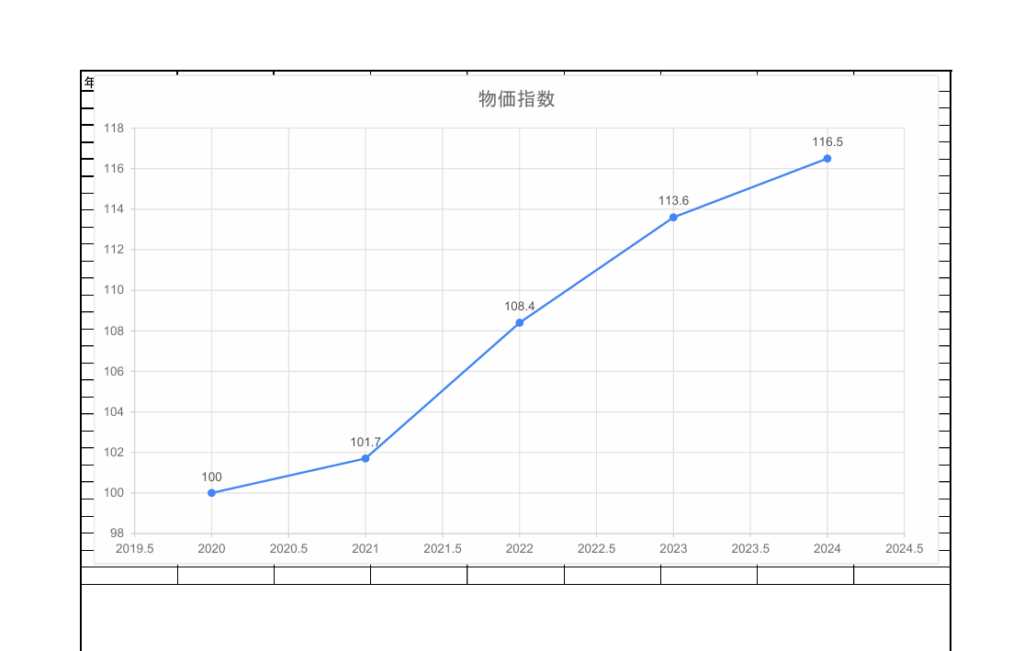

まずご覧いただきたいのが、トラックを含む「輸送用機器」の価格がどのように変動したかを示す、日本銀行の企業物価指数を基にしたグラフです。

このグラフが示す事実は、極めて明確です。

2020年の価格を100とした場合、この指数は2024年には116.5まで上昇しています 。これは、わずか4年余りで、設備投資のコストが16%以上も増加したことを意味します。

特に注目すべきは、2021年以降、価格上昇のペースが著しく加速している点です 。これは、個々の会社の経営努力だけでは到底吸収できない、業界全体を襲う構造的な問題なのです。

なぜ、トラックの価格は上がり続けるのか?

では、なぜこれほどまでにトラックの価格は上がり続けているのでしょうか。その要因は一つではなく、複合的に絡み合っています。

- 原材料費や部品価格の上昇

- 安全性能や環境性能の向上に伴うコスト増

- 近年の世界的なサプライチェーンの混乱や円安

これらの要因が重なり合い、車両価格を継続的に押し上げています。

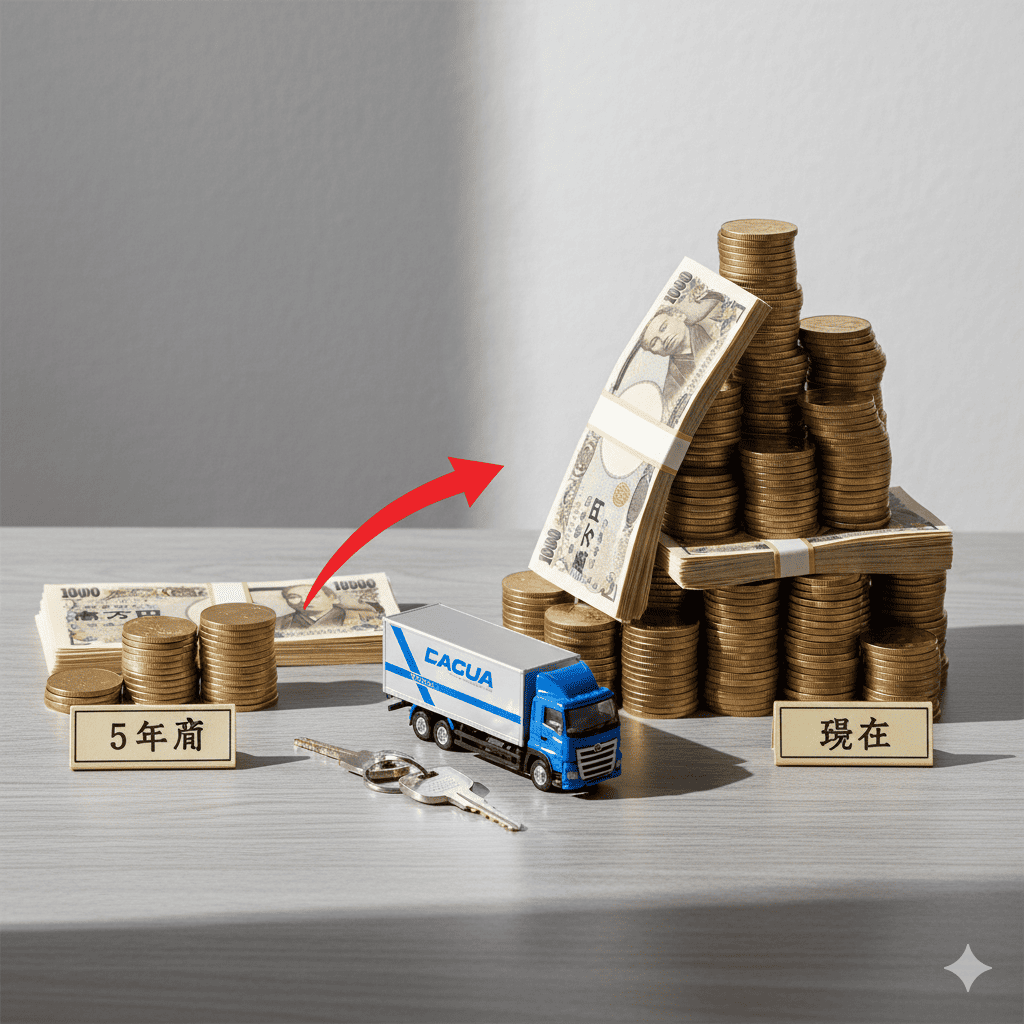

より長期的な視点で見ると、その変化はさらに衝撃的です。例えば、1990年代では4tユニック車を2台で約1000万円で購入できていましたが、2025年現在、価格は1台で1500万円に迫っています 。

さらに修理代なども、比例して高騰しています。これ程までに値上がりしたトラックを買うくらいなら、別の何かに投資した方がいいのではと考えたりもします。

経営への直接的な影響:「減価償却費」という固定費の増大

この問題の最も厄介な点は、車両価格の上昇が、単なる「購入時の出費」では終わらないことです。

車両価格の上昇は、毎年の減価償却費という固定費の増加に直結します 。

減価償却とは、トラックの購入費用を、その耐用年数にわたって分割して費用計上していく会計処理のことです。つまり、購入価格が高くなればなるほど、毎年計上するべきコストも自動的に増加していくのです。

例えば、耐用年数が同じトラックでも、1,200万円で購入した場合と、1,500万円で購入した場合とでは、帳簿上の年間コストが全く変わってきます。この「見えないコスト」が、気づかぬうちにあなたの会社の利益を圧迫しているのです。

結論:だからこそ、運賃交渉のテーブルに「事実」を載せる必要がある

ここまで見てきた通り、車両価格の高騰は、我々一社の経営努力ではどうにもならない、構造的かつ継続的なコスト増です。

だからこそ、私たちは荷主との運賃交渉のテーブルに、この客観的なデータを「武器」として載せる必要があります。これは「お願い」や「泣き言」ではありません。自社の経営を守り、安全な運行を維持するために不可欠な**「事実の説明」**なのです。

この客観的なデータは、なぜ運賃の見直しが必要なのかを相手に納得してもらうための、最も強力な説得材料となります 。

適正な運賃を確保し、計画的な設備投資を可能にすること。それこそが、安全な運行と、日本の物流を持続可能なものとして守るための第一歩なのです。

この記事を書いた行政書士

岩本 哲也

運送会社の経営に携わる、現場経験豊富な現役の行政書士。 法律知識と現場感覚を掛け合わせ、「きれいごと」で終わらない、運送業経営者のための実践的なコンサルティングを得意とする。

▼運送業の経営に関するご相談はこちら [行政書士岩本哲也事務所]